жҺўзҙўжө·еҚ—иҮӘиҙёжёҜеҲӣж–°еҲӣдёҡеҸ‘еұ•д№Ӣи·Ҝ

вҖӢв—Ҹжө·еҚ—зңҒиҙўйҮ‘йӣҶеӣўжңүйҷҗе…¬еҸё

гҖҠжө·еҚ—ж—ҘжҠҘгҖӢ| зҗҶи®әдё“еҲҠ

“еҲӣж–°еҲӣдёҡпјҢжҳҜжҝҖеҸ‘з»ҸжөҺжҙ»еҠӣзҡ„йҮҚиҰҒж–№ејҸпјҢеҲ©дәҺжү©еӨ§е°ұдёҡгҖҒзЁіе®ҡж°‘з”ҹгҖӮжө·еҚ—иҮӘиҙёжёҜеңЁеҲӣж–°еҲӣдёҡж–№йқўпјҢдёҚд»…жңүзӢ¬зү№дјҳеҠҝпјҢиҖҢдё”жңүзқҖиҝ«еҲҮйңҖиҰҒпјҢеә”зһ„еҮҶеёӮеңәйңҖжұӮгҖҒиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷгҖҒйҮ‘иһҚж”ҜжҢҒгҖҒжңҚеҠЎй…ҚеҘ—еӣӣеӨ§иҰҒзҙ пјҢзқҖеҠӣжһ„е»әдёҖеҘ—еҒҘе…Ёжңүжңәзҡ„еҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒдҪ“зі»пјҢжҺЁеҠЁеҲӣж–°еҲӣдёҡй«ҳиҙЁйҮҸеҸ‘еұ•гҖӮ”

еҠ еҝ«е®һж–ҪеҲӣж–°й©ұеҠЁеҸ‘еұ•жҲҳз•ҘпјҢжҳҜе…ҡзҡ„дәҢеҚҒеӨ§з«Ӣи¶іеҪ“еүҚеӣҪеҶ…еӨ–еҪўеҠҝдҪңеҮәзҡ„йҮҚиҰҒйғЁзҪІпјҢд№ҹжҳҜжө·еҚ—иҮӘиҙёжёҜжһ„е»әзҺ°д»Јдә§дёҡдҪ“зі»зҡ„е…ій”®и·Ҝеҫ„гҖӮгҖҠжө·еҚ—иҮӘз”ұиҙёжҳ“жёҜе»әи®ҫжҖ»дҪ“ж–№жЎҲгҖӢпјҲд»ҘдёӢз®Җз§°жҖ»дҪ“ж–№жЎҲпјүеҮәеҸ°д»ҘжқҘпјҢжө·еҚ—зңҒеҲӣж–°еҲӣдёҡе®һзҺ°дәҶи·Ёи¶ҠејҸеҸ‘еұ•пјҢжҲӘиҮі2023е№ҙ7жңҲеә•пјҢз»ҸиҗҘдё»дҪ“жҖ»йҮҸзӘҒз ҙ300дёҮжҲ·гҖҒеҲӣдёҡжҙ»и·ғеәҰеҲӣеҺҶеҸІж–°й«ҳпјҢз§ҒеӢҹиӮЎжқғеҹәйҮ‘жіЁеҶҢж•°еўһиҮіиҝ‘700ж”ҜгҖҒеҲӣдёҡиһҚиө„зҺҜеўғеӨ§дёәж”№е–„пјҢз»јеҗҲ科жҠҖеҲӣж–°ж°ҙе№іжҢҮж•°йҰ–ж¬Ўи·Ёиҝӣе…ЁеӣҪ第дәҢжўҜйҳҹгҖҒеҲӣж–°иғҪеҠӣжңүдәҶиҙЁзҡ„жҸҗеҚҮгҖӮдёҚиҝҮпјҢд№ҹеӯҳеңЁз»ҸиҗҘдё»дҪ“еўһйҖҹиҷҪеҝ«иҖҢеҜ№з»ҸжөҺжӢүеҠЁдҪңз”ЁдёҚи¶ігҖҒз§ҒеӢҹиӮЎжқғеҹәйҮ‘жіЁеҶҢж•°иҷҪеӨҡиҖҢжң¬зңҒиҺ·жҠ•йЎ№зӣ®дёҚи¶ігҖҒеҲӣж–°иғҪеҠӣиҷҪжңүжҸҗеҚҮдҪҶжңӘжҲҗдёәдә§дёҡеҸҳйқ©зҡ„йҮҚиҰҒй©ұеҠЁеҠӣзӯүзҺ°е®һй—®йўҳгҖӮ究其еҺҹеӣ пјҢеңЁдәҺеҪ“еүҚзҡ„жө·еҚ—иҮӘиҙёжёҜеӯҳеңЁеҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒдҪ“зі»дёҚеҒҘе…Ёзҡ„й—®йўҳгҖӮжң¬ж–Үе°қиҜ•жҖ»з»“дәҶеҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒзҗҶи®әпјҢ并иҜ•д»ҘзҗҶи®әиҒ”зі»е®һйҷ…гҖҒжҺўеҜ»йҖӮеҗҲжө·еҚ—иҮӘиҙёжёҜзҡ„еҲӣж–°еҲӣдёҡеҸ‘еұ•и·Ҝеҫ„гҖӮ

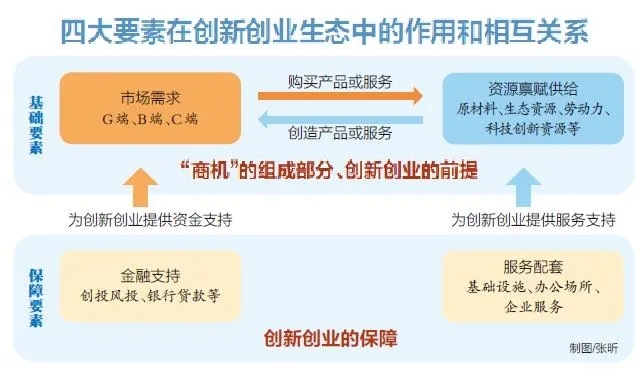

дёҖгҖҒеҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒжһ„жҲҗиҰҒзҙ е’Ңзӣёдә’е…ізі»

з»Ҹй•ҝжңҹи·ҹиёӘи°ғз ”еҸ‘зҺ°пјҢдёҖдёӘең°еҢәеҲӣж–°еҲӣдёҡеҫ—д»Ҙ蓬еӢғеҸ‘еұ•пјҢйҷӨдәҶеҲӣдёҡиҖ…иҮӘиә«зҡ„жүҚиғҪеӨ–пјҢиҝҳйңҖиҰҒжңүдёҖеҘ—еҒҘе…Ёжңүжңәзҡ„з”ҹжҖҒдҪ“зі»пјҢжң¬ж–Үз§°д№Ӣдёә“еҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒ”пјҢе…¶иҮіе°‘еә”еҢ…еҗ«еёӮеңәйңҖжұӮгҖҒиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷгҖҒйҮ‘иһҚж”ҜжҢҒгҖҒжңҚеҠЎй…ҚеҘ—еӣӣеӨ§иҰҒзҙ гҖӮеӣӣеӨ§иҰҒзҙ еңЁеҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒдёӯзҡ„дҪңз”Ёе’Ңзӣёдә’е…ізі»еҰӮдёӢпјҡ

пјҲдёҖпјүеёӮеңәйңҖжұӮе’Ңиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷеңЁеҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒдёӯеұ…дәҺеҹәзЎҖжҖ§ең°дҪҚ

еёӮеңәйңҖжұӮпјҢеҚідёҖдёӘең°еҢәеҜ№еҗ„зұ»дә§е“ҒпјҲеҗ«еҸҜе•ҶдёҡеҢ–зҡ„еҗ„зұ»жңҚеҠЎпјүзҡ„з»јеҗҲиҙӯд№°йңҖжұӮпјҢеҸҜеӨ§дҪ“еҲҶдёәеӨ§дј—ж¶Ҳиҙ№еҪўжҲҗзҡ„Cз«ҜеёӮеңәгҖҒдјҒдёҡйҮҮиҙӯеҪўжҲҗзҡ„Bз«ҜеёӮеңәе’Ңж”ҝеәңпјҲеҗ«дәӢдёҡеҚ•дҪҚпјүиҙӯд№°еҪўжҲҗзҡ„Gз«ҜеёӮеңәдёүзұ»пјӣиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷпјҢеҚідёҖдёӘең°еҢәеҗ„зұ»дә§е“Ғзҡ„еҲӣйҖ жүҖдҫқиө–зҡ„зӣҙжҺҘз”ҹдә§иҰҒзҙ пјҲдёҚеҗ«иө„жң¬гҖҒеҠһе…¬еңәжүҖзӯүй—ҙжҺҘиҰҒзҙ пјүпјҢеҰӮжІ№ж°”гҖҒзҹҝдә§зӯүеҺҹжқҗж–ҷиө„жәҗпјҢж—…жёёгҖҒеҶңдёҡгҖҒиҲӘеӨ©еҸ‘е°„зӯүдә§дёҡжүҖдҫқиө–зҡ„з”ҹжҖҒзҺҜеўғе’Ңең°зҗҶдҪҚзҪ®иө„жәҗпјҢеҠіеҠЁеҜҶйӣҶеһӢдә§дёҡжүҖдҫқиө–зҡ„еҠіеҠЁеҠӣиө„жәҗпјҢ科жҠҖжҲҗжһңдә§еҮәжүҖйңҖиҰҒзҡ„з§‘з ”йҷўжүҖе’Ң科жҠҖдәәжүҚиө„жәҗзӯүгҖӮеёӮеңәйңҖжұӮе’Ңиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷд№Ӣй—ҙеӯҳеңЁзӣёдә’дҫқеӯҳгҖҒзӣёдә’иҪ¬еҢ–зҡ„иҫ©иҜҒе…ізі»пјҡжІЎжңүеёӮеңәйңҖжұӮпјҢиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷж— жі•еҸ‘жҢҘе•Ҷдёҡд»·еҖјпјӣжІЎжңүиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷпјҢеҲҷж— жі•еҲӣйҖ еҮәеҸҜж»Ўи¶іеёӮеңәйңҖжұӮзҡ„дә§е“ҒпјӣеҗҢдёҖдёӘз»ҸиҗҘдё»дҪ“пјҢж—ўеҸҜд»ҘжҳҜеёӮеңәйңҖжұӮж–№пјҢеҗҢж—¶д№ҹеҸҜд»ҘжҳҜиҜҘең°еҢәиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷзҡ„з»„жҲҗйғЁеҲҶгҖӮ

“е•Ҷжңә”жҳҜдјҒдёҡеҸҜеҖҹд»Ҙдә§з”ҹеҲ©ж¶Ұзҡ„жңәдјҡпјҢжҳҜеҲӣж–°еҲӣдёҡжҙ»еҠЁеҫ—д»ҘејҖеұ•зҡ„еүҚжҸҗгҖӮеёӮеңәйңҖжұӮе’Ңиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷжҳҜе•Ҷжңәзҡ„з»„жҲҗйғЁеҲҶпјҢдәҢиҖ…е…ұеҗҢжһ„жҲҗдәҶе•Ҷжңәзҡ„дёҖдҪ“дёӨйқўгҖӮдёҖдёӘең°еҢәеёӮеңәйңҖжұӮе’Ңиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷдәҢиҖ…иҮіе°‘еә”е…·еӨҮе…¶дёҖпјҢжүҚдјҡжңүе•ҶжңәеӯҳеңЁпјҡеҪ“иҜҘең°еҢәеҸӘжңүеёӮеңәйңҖжұӮжІЎжңүиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷж—¶пјҢдјҒдёҡеҸҜд»Ҙз”ЁеӨ–ең°еҲӣйҖ зҡ„дә§е“ҒжқҘж»Ўи¶іжң¬ең°зҡ„еёӮеңәйңҖжұӮд»ҺиҖҢиҺ·еҸ–еҲ©ж¶ҰпјӣиҜҘең°еҢәеҸӘжңүиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷиҖҢжІЎжңүеёӮеңәйңҖжұӮж—¶пјҢдјҒдёҡеҸҜд»Ҙе……еҲҶеҖҹеҠ©жң¬ең°зҡ„иө„жәҗзҰҖиөӢжқҘеҲӣйҖ дә§е“ҒпјҢ并иҫ“еҮәеӨ–ең°еёӮеңәд»ҺиҖҢиҺ·еҸ–еҲ©ж¶ҰпјӣеҪ“дёҖдёӘең°еҢәж—ўж— еёӮеңәйңҖжұӮд№ҹж— иө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷж—¶пјҢдјҒдёҡе°Ҷж— жі•иҺ·еҸ–еҲ©ж¶ҰпјҢиҜҘең°еҢәд№ҹе°ұдёҚдјҡжңүе•ҶжңәеӯҳеңЁгҖӮеҢәеҹҹз«һдәүж јеұҖдёӯд»ҘдёҠиҝҳиҰҒиҖғиҷ‘жҜ”иҫғдјҳеҠҝй—®йўҳгҖӮ

пјҲдәҢпјүйҮ‘иһҚж”ҜжҢҒе’ҢжңҚеҠЎй…ҚеҘ—еңЁеҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒдёӯеұ…дәҺдҝқйҡңжҖ§ең°дҪҚ

йҮ‘иһҚж”ҜжҢҒпјҢеҲҷжҳҜз”ұеҲӣжҠ•йЈҺжҠ•гҖҒ银иЎҢиҙ·ж¬ҫзӯүдёәеҲӣж–°еҲӣдёҡжҸҗдҫӣиө„йҮ‘дҝқйҡңзҡ„йҮ‘иһҚдҪ“зі»жһ„жҲҗпјӣжңҚеҠЎй…ҚеҘ—пјҢеҚіеҲӣж–°еҲӣдёҡжүҖдҫқиө–зҡ„еҗ„зұ»еҹәзЎҖи®ҫж–ҪгҖҒеҠһе…¬еңәжүҖгҖҒж”ҝеәңжҲ–жңәжһ„жҸҗдҫӣзҡ„дјҒдёҡжңҚеҠЎзӯүгҖӮйҮ‘иһҚж”ҜжҢҒе’ҢжңҚеҠЎй…ҚеҘ—жҳҜдёҖдёӘең°еҢәеҲӣж–°еҲӣдёҡжҙ»еҠЁејҖеұ•зҡ„йҮҚиҰҒдҝқйҡңпјҡжІЎжңүйҮ‘иһҚж”ҜжҢҒпјҢеҗҜеҠЁжҲ–е‘ЁиҪ¬иө„йҮ‘дёҚи¶ізҡ„еҲӣдёҡиҖ…йқўеҜ№е•Ҷжңәд№ҹж— иғҪдёәеҠӣпјӣжІЎжңүе®Ңе–„зҡ„жңҚеҠЎй…ҚеҘ—пјҢеҲӣж–°еҲӣдёҡе°ҶйқўдёҙжӣҙеӨ§зҡ„жҲҗжң¬е’Ңеӣ°йҡҫгҖӮдҪҶйҮ‘иһҚж”ҜжҢҒе’ҢжңҚеҠЎй…ҚеҘ—жң¬иә«е№¶дёҚиғҪеҲӣйҖ е•ҶжңәпјҢеҸӘжңүдёҖдёӘең°еҢәе…·еӨҮе•Ҷжңәзҡ„еүҚжҸҗдёӢжүҚиғҪеҸ‘жҢҘдҪңз”ЁгҖӮжҚўиЁҖд№ӢпјҢеҪ“дёҖдёӘең°еҢәе•ҶжңәдёҘйҮҚеҢ®д№Ҹж—¶пјҢд»…дҫқйқ йҮ‘иһҚж”ҜжҢҒе’ҢжңҚеҠЎй…ҚеҘ—зҡ„еӨ§еҠӣжҠ•е…Ҙ并дёҚиғҪжңүж•ҲдҝғиҝӣеҲӣж–°еҲӣдёҡеҸ‘еұ•гҖӮ

дәҢгҖҒ科еӯҰжһ„е»әжө·еҚ—иҮӘиҙёжёҜеҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒзҡ„жҖқиҖғ

ж №жҚ®дёҠж–Үйҳҗиҝ°зҡ„еҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒзҗҶи®әпјҢ笔иҖ…з»“еҗҲи°ғз ”жғ…еҶөеҸ‘зҺ°пјҢеёӮеңәйңҖжұӮе’Ңиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷж•ҙдҪ“жҜ”иҫғдјҳеҠҝдёҚи¶іпјҢеҜјиҮҙиҜёеӨҡз»ҸжөҺйўҶеҹҹе•ҶжңәеҢ®д№ҸпјҢжҲҗдёәиҮӘиҙёжёҜеҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒе»әи®ҫйқўдёҙзҡ„дё»иҰҒеҲ¶зәҰеӣ зҙ пјҢдәҹйңҖз ҙи§ЈгҖӮ

пјҲдёҖпјүжү©еӨ§е’ҢдјҳеҢ–еёӮеңәйңҖжұӮж–№йқў

дёҖжҳҜжҺўзҙў“еҲ¶еәҰ”жӢӣе•ҶпјҢжӢӣеј•и·ЁеӣҪе…¬еҸёиҝӣй©»д»ҘеҲӣйҖ еўһйҮҸеёӮеңәгҖӮд»ҘиҝӮдёәзӣҙпјҢжӢӣеј•и·ЁеӣҪе…¬еҸёжқҘзҗјжҠ•иө„жӢ“еұ•еўһйҮҸдә§иғҪпјҢд»ҺиҖҢжү“з ҙжө·еҚ—еҪ“еүҚд»ҘеІӣеҶ…еҫӘзҺҜдёәдё»зҡ„з»ҸжөҺеҪўжҖҒпјҢдёәжң¬еңҹдјҒдёҡеёҰжқҘжӣҙеӨҡзҡ„еІӣеӨ–и®ўеҚ•пјҢдҝғдҪҝжө·еҚ—еҸӮдёҺеҲ°еӣҪеҶ…еӣҪйҷ…еӨ§еёӮеңәзҡ„иҰҒзҙ дҫӣз»ҷдҪ“зі»дёӯпјҢдёәеҲӣж–°еҲӣдёҡеёҰжқҘж–°зҡ„еә”з”ЁеңәжҷҜгҖӮ然иҖҢпјҢеӨ§еһӢдјҒдёҡжӢӣеј•дҫқ然йҒөд»Һд»Ҙе•Ҷжңәдёәеҹәжң¬еүҚжҸҗзҡ„е®ўи§Ӯ规еҫӢпјҢдёӯеӣҪж”№йқ©ејҖж”ҫзҡ„е®һи·өз»ҸйӘҢиЎЁжҳҺпјҢеёӮеңәеҮҶе…ҘгҖҒдә§жқғеҲ¶еәҰзӯүж–№йқўзҡ„ж”№йқ©еҲӣж–°иғҪй—ҙжҺҘж”№еҸҳдёҖдёӘең°еҢәзҺ°жңүиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷж°ҙе№іпјҢд»ҺиҖҢе®һзҺ°еҲәжҝҖе•Ҷжңәзҡ„зӣ®зҡ„гҖӮе®һж–Ҫи·Ҝеҫ„дёҠпјҢзҙ§еҜҶеӣҙз»•жҖ»дҪ“ж–№жЎҲ“5дёӘиҮӘз”ұдҫҝеҲ©гҖҒ1дёӘе®үе…ЁжңүеәҸжөҒеҠЁ”жҖ»дҪ“жҖқи·ҜпјҢд»Ҙжү“йҖ еӣҪеҶ…еӣҪйҷ…еҸҢеҫӘзҺҜз»ҸжөҺдёәж–№еҗ‘пјҢйҮҚзӮ№еӣҙз»•и·ЁеӣҪе…¬еҸёд»ҺдәӢеҸҢиҫ№иҙёжҳ“иҝҮзЁӢдёӯеҮәзҺ°зҡ„зҺ°е®һйңҖжұӮе’Ңеӣ°йҡҫпјҢеңЁдә§е“Ғе’ҢиҰҒзҙ иҝӣеҮәеҸЈгҖҒеӨ–е•ҶжҠ•иө„гҖҒйҮ‘иһҚгҖҒж•°жҚ®зӯүж–№йқўжӣҙзІҫеҮҶең°ж”ҫејҖеёӮеңәеҮҶе…ҘпјҢе»әз«ӢеҒҘе…ЁзҰ»еІёиө„дә§гҖҒж•°жҚ®иө„дә§гҖҒзҹҘиҜҶдә§жқғзӯүж–№йқўзҡ„дә§жқғеҲ¶еәҰдҪ“зі»пјҢ并иҫ…д»Ҙж”ҝеәңеҹәйҮ‘ж”ҜжҢҒгҖҒеңҹең°иҰҒзҙ дҫӣз»ҷгҖҒдәәжүҚеј•иҝӣеҘ–еҠұзӯүй…ҚеҘ—жүӢж®өпјҢе®һзҺ°жӢӣеј•и·ЁеӣҪе…¬еҸёиҝӣй©»зҡ„зӣ®зҡ„гҖӮ

дәҢжҳҜи·өиЎҢе…¬е№із«һдәүеҺҹеҲҷпјҢдёәеҲқеҲӣдјҒдёҡеҸӮдёҺж”ҝеәңйЎ№зӣ®е»әи®ҫеҲӣйҖ жңәдјҡгҖӮд»Ҙж”ҝеәңиҙӯд№°дёәдё»зҡ„еҹәзЎҖи®ҫж–Ҫе»әи®ҫпјҲзү№еҲ«жҳҜ“ж–°еҹәе»ә”пјүйўҶеҹҹи•ҙи—ҸзқҖеӨ§йҮҸзҡ„科жҠҖеҲӣж–°еә”з”ЁеңәжҷҜпјҢеҰӮгҖҠжҷәж…§жө·еҚ—е»әи®ҫжҖ»дҪ“ж–№жЎҲпјҲ2020-2025е№ҙпјүгҖӢжүҖж“ҳз”»зҡ„“жҷәж…§иөӢиғҪиҮӘз”ұжёҜ”“ж•°еӯ—еӯӘз”ҹ第дёҖзңҒ”и“қеӣҫгҖӮе»әи®®иҝӣдёҖжӯҘдјҳеҢ–е…¬е№із«һдәүжңәеҲ¶пјҢдёәж°‘иҗҘдјҒдёҡгҖҒеҲқеҲӣдјҒдёҡеҸӮдёҺзӣёе…іж”ҝеәңйЎ№зӣ®е»әи®ҫеҲӣйҖ жқЎд»¶пјҢдёәеҲӣж–°еҲӣдёҡеҲӣйҖ жӣҙеӨҡз©әй—ҙгҖӮ

пјҲдәҢпјүжҸҗеҚҮиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣз»ҷж°ҙе№іж–№йқў

дёҖжҳҜиҒҡз„Ұиө„жәҗзҰҖиөӢдјҳеҠҝйўҶеҹҹпјҢд»Ҙдә§дёҡйӣҶзҫӨдёәеҚ•дҪҚе®һзҺ°еј•еҹ№зӯ–з•ҘдёҠзҡ„з»ҹзӯ№и°ӢеҲ’гҖӮеҚ—з№ҒгҖҒж·ұжө·гҖҒиҲӘеӨ©зӯүиө„жәҗзҰҖиөӢдјҳеҠҝйўҶеҹҹжңүдәӣе°ҡеӨ„科еӯҰе®һйӘҢйҳ¶ж®өпјҢзҰ»е•Ҷдёҡеә”з”ЁиҝҳеӯҳеңЁи·қзҰ»пјҢжңүдәӣеӣ иө„йҮ‘жҠ•е…Ҙй«ҳгҖҒжҠҖжңҜй—Ёж§ӣй«ҳгҖҒе»әи®ҫе‘Ёжңҹй•ҝзӯүеҺҹеӣ пјҢеӨ§и§„жЁЎдә§дёҡеҢ–д»ҚйңҖиҰҒеӨ§йҮҸзҡ„иө„йҮ‘жҠ•е…Ҙе’Ңиҫғй•ҝзҡ„еҹ№иӮІе‘ЁжңҹгҖӮе»әи®®еҸӮиҖғж·ұеңіеёӮ“20+8”дә§дёҡйӣҶзҫӨи®ҫи®ЎжҖқи·ҜпјҢз”ұй«ҳеұӮжҢӮеё…пјҢж”ҝзӯ–еҲ¶е®ҡйғЁй—ЁгҖҒжӢӣе•ҶйғЁй—ЁгҖҒйҮҚзӮ№еӣӯеҢәз»ҹзӯ№и°ӢеҲ’пјҢз»“еҗҲжө·еҚ—“йҷҶжө·з©ә”зӯүйўҶеҹҹзҡ„иө„жәҗзҰҖиөӢзү№зӮ№еҸҠиҮӘиҙёжёҜж”ҝзӯ–еҲ¶еәҰдјҳеҠҝпјҢзІҫеҝғжҺЁжј”гҖҒ科еӯҰ规еҲ’иӢҘе№ІдёӘи·Ҝеҫ„еӣҫжё…жҷ°зҡ„дә§дёҡйӣҶзҫӨпјӣжӢӣе•ҶйғЁй—ЁгҖҒйҮҚзӮ№еӣӯеҢәзӯүеӣҙз»•еҗ„дә§дёҡйӣҶзҫӨиҝӣиЎҢзІҫеҮҶиҒ”еҠЁпјҢе®һзҺ°ж”ҝзӯ–ж”ҜжҢҒгҖҒжӢӣе•Ҷеј•иө„гҖҒдјҒдёҡжңҚеҠЎгҖҒдәәжүҚеј•иҝӣгҖҒеңҹең°иҰҒзҙ дҫӣз»ҷзӯүзҡ„“дёҖзӣҳжЈӢ”и°ӢеҲ’гҖӮ

дәҢжҳҜеӣ ең°еҲ¶е®ңгҖҒеҸҰиҫҹи№Ҡеҫ„пјҢжҺўзҙўиҮӘиҙёжёҜзү№иүІзҡ„ж•ҷиӮІгҖҒ科жҠҖе’ҢдәәжүҚжҲҳз•ҘгҖӮеҸ‘жҢҘеҲ¶еәҰдјҳеҠҝпјҢйҖҡиҝҮзү№ж®Ҡзҡ„ж•ҷиӮІеҮҶе…ҘеҲ¶еәҰи®ҫи®ЎпјҢеҗёеј•еӣҪеҶ…еӨ–дёҖжөҒеӨ§еӯҰеҲ°жө·еҚ—еҗҲдҪңеҠһеӯҰпјҢиЎҘи¶іжө·еҚ—зҡ„еӨ§еӯҰж•ҷиӮІдәәжүҚе’ҢжҠҖжңҜиҫ“еҮәиғҪеҠӣејұзҡ„зҹӯжқҝгҖӮеҸҰиҫҹи№Ҡеҫ„пјҢзҺҮе…ҲжҺЁиЎҢж•ҷиӮІдҪ“еҲ¶ж”№йқ©пјҢзӣҙйқўеҪ“еүҚеӣҪеҶ…й«ҳж ЎдәәжүҚеҹ№е…»е’ҢзӨҫдјҡйңҖжұӮдёҚеҢ№й…Қзҡ„й—®йўҳпјҢжҺўзҙўиҒҢдёҡж•ҷиӮІж–°жЁЎејҸпјҢдёәиҮӘиҙёжёҜе»әи®ҫеҹ№иӮІжӣҙеӨҡе®һз”ЁеһӢдәәжүҚгҖӮйҮҮеҸ–жӣҙдёәзІҫеҮҶзҡ„з§‘з ”еҹәзЎҖи®ҫж–Ҫе»әи®ҫжҠ•е…Ҙзӯ–з•ҘпјҢеңЁз§ҚдёҡгҖҒж·ұжө·гҖҒз”ҹзү©еҢ»иҚҜзӯүдјҳеҠҝйўҶеҹҹе…ЁеҠӣжү“йҖ иӢҘе№Із»ҶеҲҶйўҶеҹҹзҡ„еӣҪеҶ…еӣҪйҷ…дёҖжөҒе®һйӘҢе®Өе’Ңе…¬е…ұжңҚеҠЎе№іеҸ°гҖӮе®һж–ҪзІҫеҮҶеј•жүҚзӯ–з•ҘпјҢе°ҶжңҖдјҳжғ зҡ„дәәжүҚж”ҝзӯ–еҗ‘е…ій”®йўҶеҹҹзҡ„зЁҖзјәдәәжүҚеҖҫж–ңгҖӮ

пјҲдёүпјүдјҳеҢ–йҮ‘иһҚж”ҜжҢҒе’ҢжңҚеҠЎй…ҚеҘ—ж–№йқў

дёҖжҳҜдјҳеҢ–ж”ҝеәңеҹәйҮ‘иҝҗдҪңжЁЎејҸпјҢжҢүдә§дёҡйӣҶзҫӨзІҫеҮҶеёғеұҖеӯҗеҹәйҮ‘пјҢеҗҢж—¶е…јйЎҫеёӮеңәеӨұзҒөзҡ„жҲҳз•ҘжҖ§йўҶеҹҹгҖӮе»әи®®з§ҜжһҒеҸ‘жҢҘиҮӘиҙёжёҜеҲӣж–°жҠ•иө„еҹәйҮ‘зӯүж”ҝеәңжҠ•иө„еҹәйҮ‘дё»еҜјдҪңз”ЁпјҢеј•еҜјзӨҫдјҡиө„жң¬д»Ҙдә§дёҡйӣҶзҫӨдёәеҚ•дҪҚзІҫеҮҶеёғеұҖеӯҗеҹәйҮ‘пјҢз»“еҗҲжҜҸдёӘдә§дёҡйӣҶзҫӨдё»еҜјеҠӣйҮҸе’ҢеҸ‘еұ•зү№еҫҒпјҢе·®еҲ«еҢ–йҖүжӢ©еӨ®дјҒиө„жң¬гҖҒи·ЁеӣҪиө„жң¬гҖҒдә§дёҡиө„жң¬гҖҒй«ҳж Ўз§‘з ”йҷўжүҖе’ҢеёӮеңәжңәжһ„иҝӣиЎҢеҗҲдҪңпјӣеҜ№дёҚеҗҢжҖ§иҙЁзҡ„дә§дёҡйӣҶзҫӨйҮҮеҸ–е·®еҲ«еҢ–зҡ„иө„дә§й…ҚзҪ®гҖҒиҝ”жҠ•ж”ҝзӯ–гҖҒи®©еҲ©жңәеҲ¶гҖҒжҠ•еҗҺжңҚеҠЎе’Ңе®№й”ҷжңәеҲ¶е®үжҺ’пјҢзү№еҲ«жҳҜеј•еҜјзӨҫдјҡиө„жң¬йҮҚзӮ№ж”ҜжҢҒ“йҷҶжө·з©ә”зӯүе…·еӨҮиө„жәҗзҰҖиөӢдјҳеҠҝдҪҶеҹ№иӮІе‘Ёжңҹиҫғй•ҝзҡ„жҲҳз•ҘжҖ§йўҶеҹҹпјҢиҝӣиҖҢи§ЈеҶід»ҘдёҠйўҶеҹҹдә§дёҡеҹ№иӮІдёӯйҮ‘иһҚж”ҜжҢҒдёҚи¶ізҡ„еёӮеңәеӨұзҒөй—®йўҳгҖӮ

дәҢжҳҜејәеҢ–ж•°еӯ—иөӢиғҪгҖҒжұҮиҒҡеҲӣж–°иҰҒзҙ пјҢе»әи®ҫе…ЁзңҒз»ҹзӯ№зҡ„“еҲӣж–°иҮӘиҙёжёҜ”ж•°еӯ—еҢ–е№іеҸ°гҖӮйҖҡиҝҮдә’иҒ”зҪ‘гҖҒеӨ§ж•°жҚ®зӯүж•°еӯ—科жҠҖжүӢж®өпјҢдҝғдҪҝж”ҝеәңиЎҢдёҡдё»з®ЎйғЁй—ЁгҖҒжӢӣе•ҶйғЁй—ЁгҖҒдә§дёҡеӣӯеҢәгҖҒй«ҳж Ўз§‘з ”йҷўжүҖгҖҒж”ҝеәңжҠ•иө„еҹәйҮ‘гҖҒдә§дёҡйӣҶеӣўгҖҒжңҚеҠЎжңәжһ„зӯүеҗҢ科жҠҖеҲӣж–°дјҒдёҡиҝӣиЎҢж·ұеәҰиҝһжҺҘе’Ңзӣёдә’иөӢиғҪгҖӮе®һж–Ҫи·Ҝеҫ„дёҠпјҢдҫқжүҳ“жө·ж”ҝйҖҡ”“жө·жҳ“еҠһ”еҲҶеҲ«дҪңдёәжІ»зҗҶз«ҜгҖҒе…¬дј—з«Ҝдё»иҰҒе…ҘеҸЈпјҢжү“йҖ ж¶өзӣ–еҲӣж–°иҰҒзҙ ж”ҝеҠЎеҚҸеҗҢе№іеҸ°гҖҒеҲӣж–°з”ҹжҖҒжңҚеҠЎе№іеҸ°е’ҢеҲӣж–°з”ҹжҖҒеӨ§и„‘дәҺдёҖдҪ“зҡ„“дёӨе№іеҸ°дёҖеӨ§и„‘”ж•°еӯ—еҢ–е·ҘзЁӢпјҢе®һзҺ°еҲӣж–°еҲӣдёҡж”ҝзӯ–“дёҖзҪ‘е…‘зҺ°”гҖҒз§‘з ”жҲҗжһңиҪ¬еҢ–“жҸӯжҰңжҢӮеё…”гҖҒжҠ•иө„жӢӣе•ҶиҒ”еҠЁ“дёҖзҪ‘еҚҸеҗҢ”зӯүйҮҚиҰҒеҠҹиғҪпјҢйҖҗжӯҘдёәиҮӘиҙёжёҜжһ„е»әж•°еӯ—еҢ–зҡ„еҲӣж–°еҲӣдёҡз”ҹжҖҒгҖӮдёүгҖҒи§Јж”ҫжҖқжғіпјҢд»Ҙз»ҸиҗҘдё»дҪ“зҡ„зҺ°е®һйңҖжұӮжҺЁеҠЁж”№йқ©еҲӣж–°

еҲ¶еәҰйӣҶжҲҗеҲӣж–°ж—ўиҰҒз¬ҰеҗҲеӣҪ家зҡ„жҲҳз•ҘеҜјеҗ‘пјҢд№ҹеә”дҪ“зҺ°з»ҸиҗҘдё»дҪ“зҡ„еҲ©зӣҠиҜүжұӮпјҢд»ҺиҖҢе®һзҺ°жҲҳз•ҘжҖ§е’Ңз»ҸжөҺжҖ§зҡ„з»ҹдёҖгҖӮдёҖжҳҜеҠ ејәзҗҶи®әеҲӣж–°пјҢжҺўзҙўйҖӮеә”жө·еҚ—иҮӘиҙёжёҜеҸ‘еұ•е®һйҷ…зҡ„дә§дёҡз»ҸжөҺеӯҰзҗҶи®әдҪ“зі»е’Ңж–№жі•и®әпјҢдёәз¬ҰеҗҲиҮӘиҙёжёҜе®һйҷ…зҡ„дә§дёҡйӣҶзҫӨ规еҲ’е’ҢеҲ¶еәҰеҲӣж–°зӯүеҘ е®ҡ科еӯҰзҡ„зҗҶи®әеҹәзЎҖгҖӮдәҢжҳҜдјҳеҢ–иҜ„д»·дҪ“зі»пјҢе°Ҷжңүж•Ҳж”№еҸҳеёӮеңәе’Ңиө„жәҗзҰҖиөӢдҫӣжұӮж°ҙе№ідҪңдёәзҺ°йҳ¶ж®өиҜ„д»·ж”ҝзӯ–ж–ҪиЎҢе’ҢеҲ¶еәҰеҲӣж–°жңүж•ҲжҖ§зҡ„йҮҚиҰҒеҮҶз»іпјҢйҒҝе…Қи„ұзҰ»еёӮеңә规еҫӢи°ҲиҗҘе•ҶзҺҜеўғе»әи®ҫгҖӮдёүжҳҜйҮҚи§Ҷй«ҳз«Ҝжҷәеә“еңЁеҲ¶еәҰеҲӣж–°дёӯзҡ„йҮҚиҰҒдҪңз”ЁпјҢйј“еҠұжӢӣе•ҶйғЁй—ЁпјҲеҗ«жүҝжӢ…жӢӣе•ҶиҒҢиғҪзҡ„еӣҪжңүдјҒдёҡгҖҒж”ҝеәңжҠ•иө„еҹәйҮ‘зӯүпјүе’Ңдә§дёҡеӣӯеҢәзӯүз§ҜжһҒжҗӯе»әжҷәеә“е№іеҸ°пјҢйҖҡиҝҮиҜҫйўҳи°ғз ”зӯүж–№ејҸиҒ”еҗҲеҗ„йўҶеҹҹиө„ж·ұ专家е’Ңжҷәеә“жңәжһ„зҫӨзӯ–зҫӨеҠӣпјҢдёәз ҙи§ЈдјҒдёҡжӢӣеј•е’Ңз»ҸиҗҘиҝҮзЁӢдёӯзҡ„е өзӮ№йҡҫзӮ№жҸҗдҫӣеҲҮе®һеҸҜиЎҢзҡ„дёҫжҺӘе»әи®®зӯүпјҢдҫӣж”ҝзӯ–еҲ¶е®ҡйғЁй—ЁеҶізӯ–еҸӮиҖғпјҢж”ҝеәңйғЁй—ЁеҸҜйҖҡиҝҮиҜҫйўҳз«ӢйЎ№зӯүж–№ејҸз»ҷдәҲз»Ҹиҙ№ж”ҜжҢҒгҖӮйҖҡиҝҮд»ҘдёҠж–№ејҸпјҢйҖҗжӯҘж”№еҸҳеҪ“еүҚж”ҝзӯ–ж–ҪиЎҢе’Ңз»ҸиҗҘдё»дҪ“еҲ©зӣҠиҜүжұӮеӯҳеңЁе·®и·қзҡ„зҺ°зҠ¶гҖӮ

(жү§з¬”дәәпјҡиғЎй№Ҹ)